2025 年意义非凡,作为 “十四五” 收官之年与 “十五五” 规划的起始之年,距离我国提出 “双碳” 目标也即将满五周年。在这一关键节点,双碳行业迎来黄金发展期,呈现出蓬勃向上的发展态势。本文将从双碳政策体系、绿色低碳能源转型、零碳园区以及政策性工具之碳交易着手,为大家做个解说。

什么是双碳?

“双碳”是指:碳达峰和碳中和。2020年9月22日, 第七十五届联合国大会一般性辩论上,习近平主席郑重宣布:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”

双碳政策体系的作用是什么?

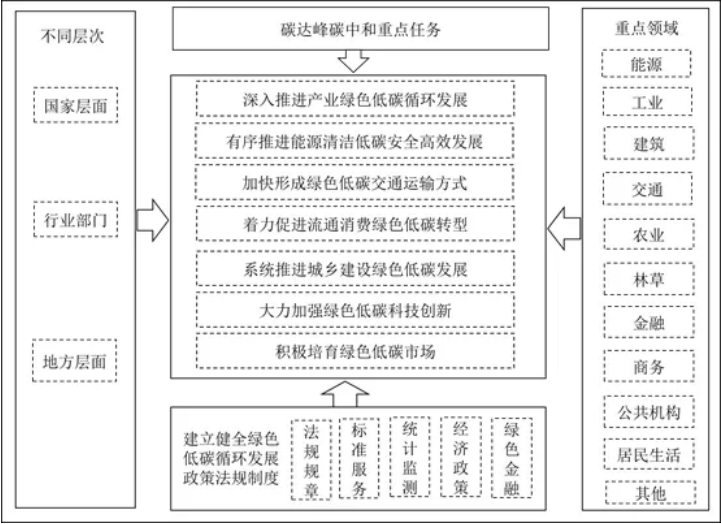

党中央、国务院对实现“双碳”目标提出了一系列要求,印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念 做好碳达峰碳中和工作的意见》,国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案》,组织开展“十大”行动,构建了“1+N”政策体系的基石,从国家层面到各行业管理部门和地方层面,层层部署碳达峰碳中和的相关政策和措施,要围绕推动产业结构优化、推进能源结构调整、支持绿色低碳技术研发推广、完善绿色低碳政策体系、健全法律法规和标准体系等。此举是中国实现可持续发展、高质量发展的内在要求,也是中国积极应对气候变化、推动构建人类命运共同体的必然选择。

双碳政策体系重要支撑 绿色低碳能源转型

一、了解绿色低碳能源转型的规划目的

推动能源高质量发展、保障国家能源安全、促进经济社会绿色低碳转型、优化能源资源配置、提升能源科技创新能力和加强能源国际合作等方面。这些目标的实现将有助于构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系,为经济社会发展提供坚实的能源保障。

二、掌握适合领域的核心关键,推动低碳转型,挖掘潜在价值

关键领域和技术是绿色低碳能源转型的核心支柱之一,它们之间具有紧密的内在联系:

1)可再生发电技术替代传统化石能源

风力和光伏发电技术作为成熟且不断进步的可再生能源形式,能够大幅度减少对煤炭、石油等化石燃料的依赖,从根本上降低碳排放和空气污染。随着技术进步和成本下降,它们已成为推动能源结构优化和实现碳达峰、碳中和的重要手段。

2)储能与微电网解决可再生能源间歇性问题

尽管风能和太阳能具有环境友好性,但它们的发电具有不稳定性和间歇性。储能技术和微电网系统可以在风光资源充足时存储多余能量,在需求高峰或资源不足时释放能量,从而实现电力供需平衡,保证能源系统的连续性与稳定性。这为可再生能源的大规模并网和应用提供了技术保障。

3)氢能及其衍生产品促进长距离储能与清洁燃料替代

绿氢、绿氨和绿色甲醇技术则为解决氢气储运难题提供了新途径。这些技术通过将可再生能源转化为化学能源载体,不仅实现了能源的长距离储运,还可以在交通、工业和发电等领域替代传统高碳燃料。它们的应用有助于构建一个碳循环闭环,进一步降低整体温室气体排放。

4)零碳园区示范推动区域低碳转型

零碳园区通过整合风能、光伏、储能、微电网及智能化管理等多种技术,实现区域内能源生产、储存和消费的高效协同。这种示范模式不仅在实际运营中减少了碳排放,也为政府和企业制定低碳转型政策、完善标准体系提供了实践案例和经验借鉴,从而在更大范围内推广绿色低碳发展。

同时,2024 年 12 月,中央经济工作会议将 “建立一批零碳园区” 列入 2025 年重点任务清单,随后,工业和信息化部扩大会议提出,要深入推进工业绿色低碳发展,实施工业节能降碳行动,建设一批零碳工厂、零碳工业园区,推动工业资源规模化、高值化利用。可以预见,2025 年围绕绿色工厂、超级能效工厂以及零碳工厂的建设热潮将席卷而来。

三、市场机制是企业双碳工作的经济激励

通过碳市场和碳交易,对碳减排给予了明确的价格信号,必然会大幅度提升对低碳、零碳技术研发的需求,由此促进绿色低碳技术创新与进步,促进企业的碳减排。